長谷寺(奈良) 本堂

本堂の仏像と、大観音特別拝観(要別途拝観料、観音様の足元まで行ける)の様子をお伝えします。

境内全体レポはこちら:【奈良】長谷寺 - 登(のぼり)廊・巨大な十一面観音像・お花など見どころ多々なお寺

広告- - - - - - - - - -

本堂外観

本堂は1650年に造営され、国宝指定を受けています。

10メートル越えの観音様がいらっしゃる「正堂」と参拝のための「礼堂」が屋根でつながっている造り。

こちら↓はお堂の西側から撮影。

つづいて本堂舞台側から撮影。

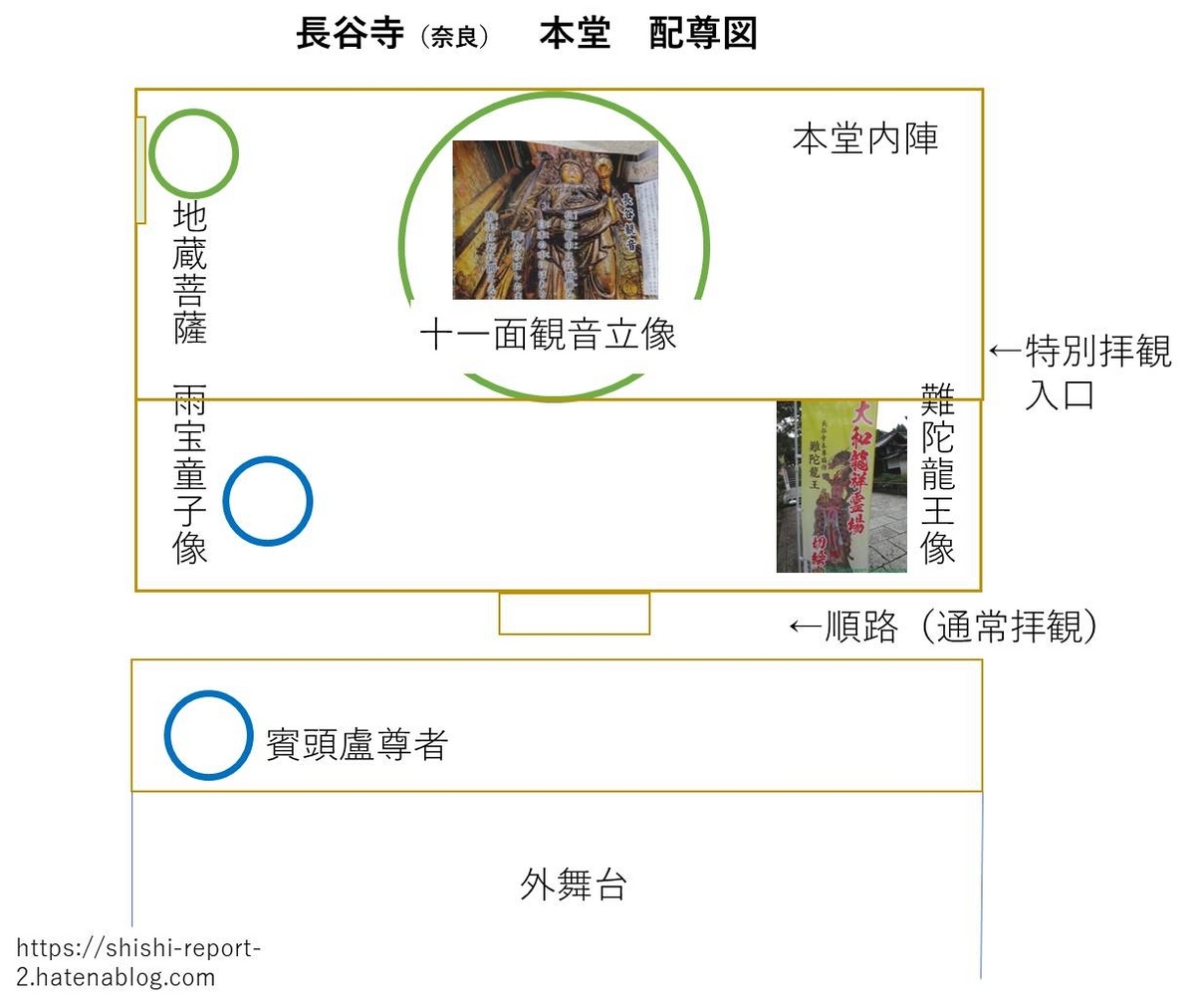

配尊図

主なお像の配置↓。

礼堂へ

脇侍:難陀龍王(なんだりゅうおう)

礼堂に進むと、少し高い位置から出迎えてくれるのが「難陀龍王(なんだりゅうおう)」。

写真は撮れないので、境内ののぼりでイメージを。

境内に入ったときからこののぼりが乱立していて、「ずいぶん難陀龍王推しなんだなあ、珍しいなあ」と思っていたのですが、十一面観音の脇侍なのですね(そりゃ推すわ)。

なぜ難陀龍王が脇侍なのかというと、ご本尊をつくるときに一時的に姿を表したのだとか(影向:ようごう、といいます)。

ちなみに難陀龍王は二十八部衆のメンバーでもあり、仏教を守護する龍神。

体に龍を巻き付けていて、雨乞いのときに拝んだりもします。

(トーハクのブログに写真ありました↓

体に巻きつく龍も印象的だし、お盆?に小さい竜頭?を載せているのも興味深いですね。

ご本尊:十一面観音

やっぱり大きかった。

十一面観音さまがおられる正堂から拝観場所の礼堂までは少し距離があるはずなのですが、10メートル越えのお像なだけあって、お顔もしっかり拝見できます。

「なるほど、お顔をしっかり拝見するためにこの礼堂は建てられたのだな」と実感するつくりでした。

脇侍:雨宝童子(うほうどうじ)

向かって左手におられるは「雨宝童子(うほうどうじ)」。

初瀬山を守る八大童子のひとり。

写真は公式サイトで見られます>>>寺宝(像)|奈良大和路の花の御寺 総本山 長谷寺

一般に、雨宝童子は、天照大神が地上に降り立ったときの姿/大日如来の化身とも言われ、天女の姿で表わされることが多いのですが、長谷寺のお像は男児の姿(みづら、という男子がする髪型をしている)。

難陀龍王と雨宝童子が脇侍をつとめるのはとても珍しいですね。

賓頭盧尊者(びんずるそんじゃ)

内舞台におられるびんずるさん。

関連:びんずる尊者とは? - 「なで仏」とも言われる神通力の持ち主・摩耗した壮絶なお姿が多い

地蔵菩薩

本堂の左奥にはお地蔵さまも。

お像の写真はNGなので、遠くから。

坐像で、けっこう大きいです。

東大寺の良弁像(国宝)をなんとなく思い出す雰囲気でした。

外舞台

ウェディングの撮影が行われていたので、お邪魔になってしまうかなあ、とほぼ写真を撮らなかったのですけれども、隙を見て何枚か。

本堂内陣へ(特別拝観)

外観や外舞台などをひととおり回ったので、いよいよ本堂内陣、観音様のお足元に向かいました。

特別拝観用の入口から入ると、すぐ受付があって、お香を手に塗り、「結縁の五色線」を手首に装着してもらいました。

まずは観音さまのお足元へ。

まさにこんな感じでしたが、実際の観音さまはもっともっと大きく感じました。

おみあしに触れることができてうれしかった。

テレビなどで見ていたので「とうとう私も!」みたいな気分でした。

見上げれば腰が痛みそうなくらい、大きな観音さま。

下から見上げながら「なるほど近すぎるとよく見えない。だから礼堂が建てれらたのだな」というのがよくわかりました。

その他のお像

内陣の中央に十一面観音さま、周囲を囲むようにお像や曼荼羅が配置されています。

仏像だけ、簡単に紹介。

弘法大師空海坐像

密教系のお寺にはほぼ必ずいらっしゃる、空海さんのお像。江戸時代の作。

興教大師坐像

→平安時代後期に真言教学の再興に尽力。江戸時代の作。

徳道上人坐像

奈良時代に、十一面観音像をこの地に造立したお坊さん。(江戸時代の作)

裏観音

(正式名は十一面観音立像・江戸時代の作)

お堂の裏におられ、ご本尊が秘仏だった時代に拝まれていたお像

稲荷明神立像

長谷寺をまもる神様の一柱。豊穣をつかさどる神なので、手には農作物?の入った袋(魚のようなフォルムなのだが、魚というわけではなさそう)をかかげるおじいさんの姿。人身像は珍しく、インパクト大でした。江戸時代の作

薬師如来&日光・月光菩薩&十二神将

通路が狭いので居座るわけにもいかず、あまりじっくりは観られませんでしたが、壁に沿ってズラリと並んでおられ、なかなかの見ごたえでした。制作は室町時代。

日光・月光菩薩とは? - 太陽と月の光の象徴、薬師如来のサポート役

広告- - - - - - - - - -

おわりに

私は仏像が好きなので、つい「お近くに寄りたい!」と思いがちなのですが、今回十一面観音像のお足元に立って、見上げてみて思ったのが、

「(仏像に限らないが)遠いほうがよく見えることもある」

ということでした。

たとえば富士山だって、麓から見上げるのもいいですが、新幹線の車窓から見える姿なんかもまた美しかったりしますよね。

かといって、大きいものは遠くからみればいいというわけでもなくて、奈良の大仏さんなんかは近くで観てこそスケール感が実感できる面もあるし。

何事も、どこから見るかで見えるものが変わるんだなという話(当たり前だけど)でした。

人間もそうで、そもそも多面的な存在だからこそ、一面だけで決めつけず、できるだけいろんな面を見るようにしたいなと思ったのでした(でも、視点を変えることは意外とエネルギーを使うので難しかったりもする)。

いろんな面を見てこそ、全体像がつかめるんでしょうね。

多面体みたいに。

・長谷寺 全体案内

【奈良】長谷寺 - 登(のぼり)廊・巨大な十一面観音像・お花など見どころ多々なお寺 - 仏像、ときどきワンダー観光

shishi-report-2.hatenablog.com